おはようございます。

大阪泉佐野市の縁里庵かつもと鍼灸院です。

今日は指先に鍼をする技法「井穴刺絡」をご紹介します。

これは鍼灸院でも出来る院は少ない技法になりますが

変化が出やすいやり方になりますので、縁里庵かつもと鍼灸院では必要に応じて使っています。

まずは井穴刺絡とはどんなものか?

ご紹介していきますね。

井穴刺絡の他にも皮膚刺絡というものもあります。

井穴刺絡とは

井穴刺絡は、古来から、救急治療、慢性疾患等に用いられてきた。「素問」「霊枢」(中国の古代医書)

引用書籍:刺絡鍼法マニュアル

にも大量の記載がある事からも内経医学の治療技術は刺絡の解明なしには語れない。

井穴は各経脈の出入部であることから、経絡を疎通する目的で刺絡を行うのに好都合な場所である。

ゆえに効果も顕著、且つ、即効的であり、適用範囲も甚だ広い。

従って井穴刺絡は、刺絡鍼法の中でも特に重要なものであり、良く頻用されている一手技である。

また、井穴は、爪甲の観察と共に各経脈の診断部位としても重要である。

専門書の言葉なので難しいですが

指先から瘀血を出すと効果がある

と書かれています。

井穴刺絡を行うのも右手から行う必要がある

と順番もあります。

次は井穴刺絡の起源をご紹介しますね。

井穴刺絡の起源とは

医師の島田隆司先生によれば、「素問」中には、64箇所の瀉血指示があるという。

末端を治療対象にする医学思想は当時からあり、井穴刺絡は「素問」の時代から

確立された技術として明文化されていました。

瀉血とは血液を大量に出す技法で、日本では医師のみが行えます。

刺絡はそこまで血液を出さす少量の於血を出す事で、鍼灸師でも行える技法です。

中国では鍼灸は医師が行うため瀉血と言われる事が多いですが

日本では医師は瀉血を行う事がなく、鍼灸師のみ刺絡を行っている背景があります。

私も中国に研修に行き、中国の瀉血を見ましたが静脈から血液を取り

バケツに入れていました。

日本では行う事がないのは瀉血になります。

井穴刺絡の現代的な意義

井穴のある末梢部位は、心臓より遠く離れ、寒冷に影響される機会が多いため、血行障害を起こしやすい。

この部位の循環障害は心・血管系の負担を増加し、血圧の異常を招来するとともに

体温調節にとっても、また障害である。

従って、この部位の刺絡は、末梢循環障害を改善し、心、肺、血管系の負担を軽減し、血圧も調整する

体温調節にも好影響を与える。

また爪甲部は井穴刺絡によって、末梢循環が改善されると、即効的に色調も変化してきます。

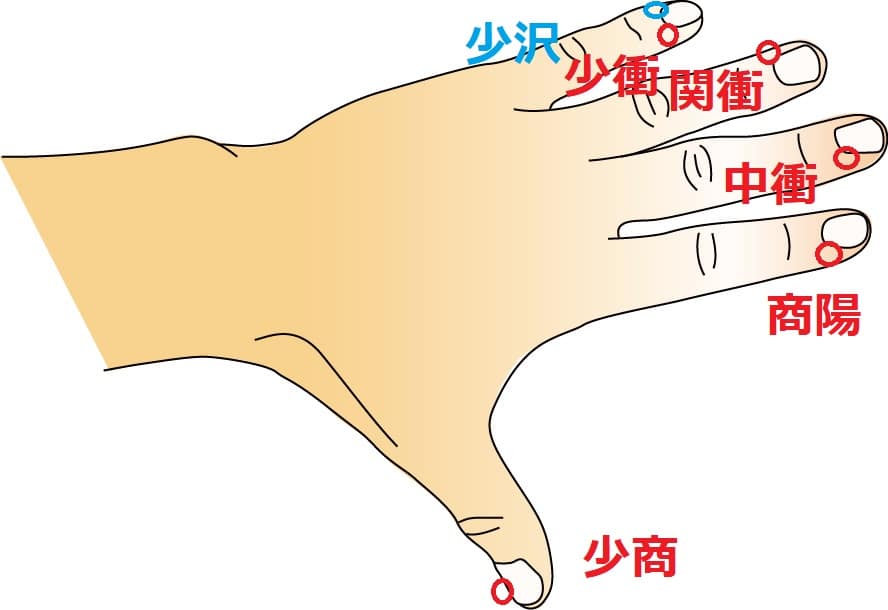

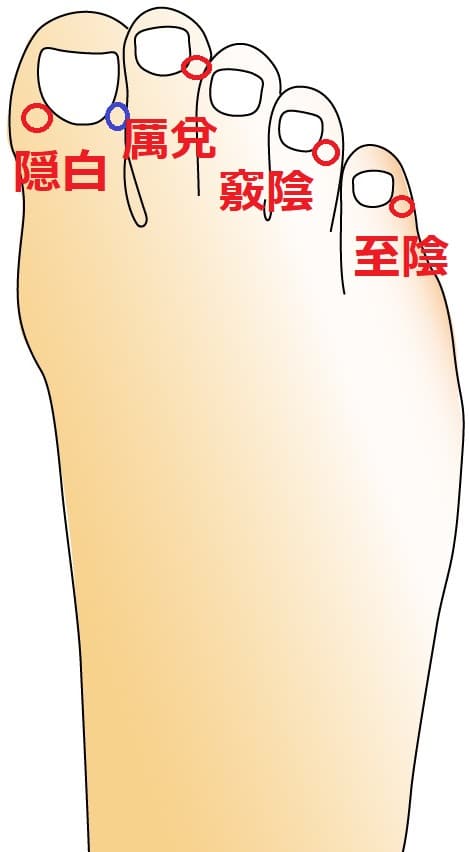

井穴刺絡の場所

井穴は指先にあります。

手と足にあるので、井穴刺絡を行うのなら

どちらかに行う事が多いです。

湧泉は指先ではなく足の裏にあるので、井穴刺絡は行いません。

が足の指先にはツボがない指もありますが、ツボのない指も刺絡を行う事が多いです。

これは劉完素(1120-1200)という先生が「大煩熱して、昼夜息ず、十指間刺して血を出せ。これを八関大刺と言う」

これは高熱が出ている時に井穴刺絡を行うことの端緒ではないだろうか。

と書かれています。

縁里庵かつもと鍼灸院でも10本全ての井穴刺絡を行う事が多く

手の井穴刺絡を行うと軽くなる実感がよくわかり

手術を行う医師曰く、手術前に井穴刺絡を行いたい

と言われています。

血流改善が行われる事から手が軽くなる(動かしやすくなる)

のではないかと思います。

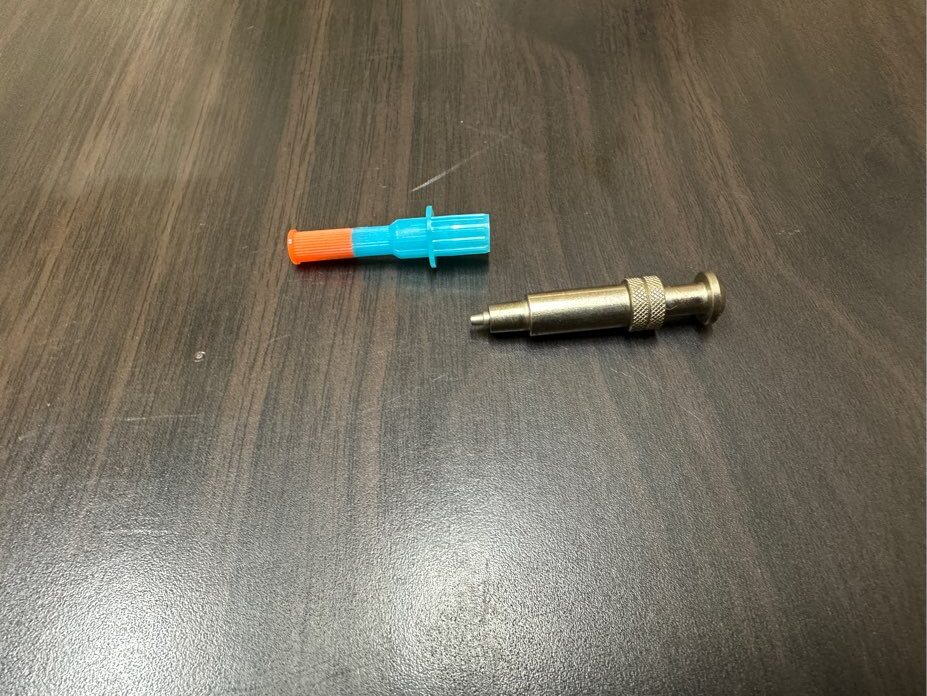

井穴刺絡の道具

井穴刺絡には専用の道具の三稜鍼という道具を使います。

私は塩野というメーカーの三稜鍼を使っていますが

もう会社が無くなってしまったので、新しく手に入らなくなりました。

三稜鍼は滅菌して使う事が出来ます。

ハイタッチという商品があり、糖尿病採血用の針を使い刺絡を行う先生もいます。

こちらの針は使い捨てになるため衛生的です。

しかし、鍼灸用の鍼ではないため損害賠償保険の対象外だったりします。

全ての会社に連絡したわけではないですが、事故が起こった時は賠償保険は使えない可能性が高いです。

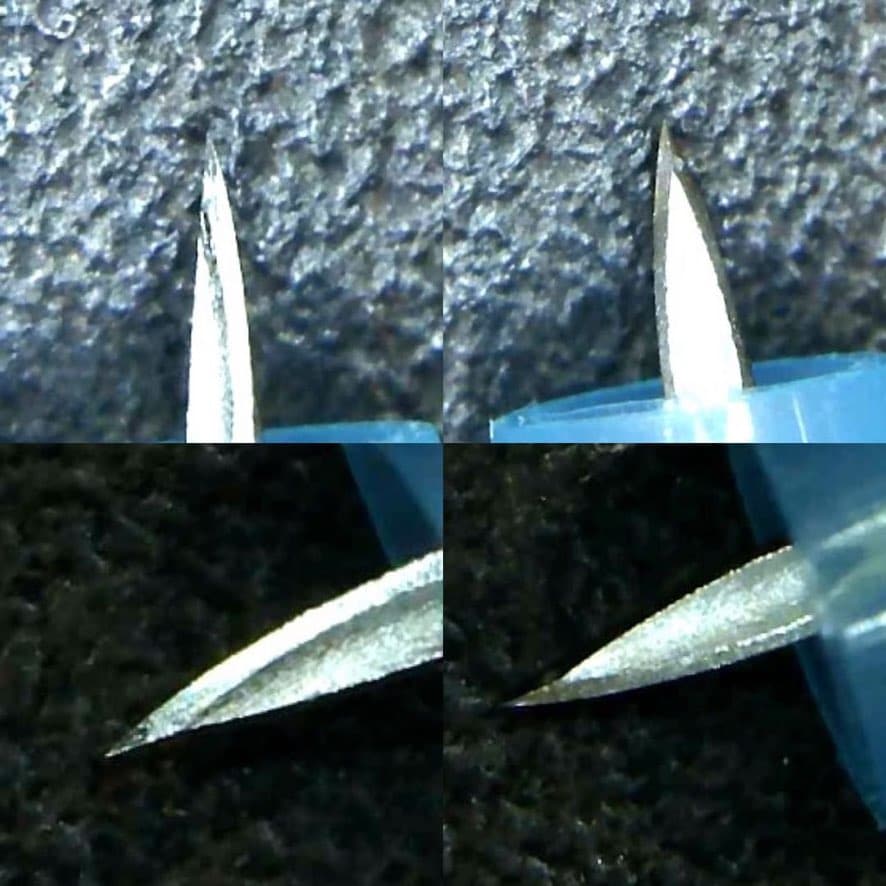

糖尿病採血の針を顕微鏡で、見てみると

血が出やすい形状になっています(血を出す針なので当たり前ですが)

真正面から顕微鏡で見てみると針の形状になっているのが分かります。

通常の三稜鍼よりも傷の治りが悪いかもしれませんね。

使われている先生の中には傷の治りが悪いから

三稜鍼の方が良い

という先生もいらっしゃります。

まとめ

井穴刺絡は家庭で行う事が出来ないため

井穴刺絡を行える鍼灸院へご相談いただくことが必要です。

縁里庵かつもと鍼灸院では井穴刺絡を別料金にはなりますが

行っております。

手は上半身の病

足は全身に効果がある

と言われています。

お身体の不調でお困りの方は大阪泉佐野市の縁里庵かつもと鍼灸院まで

ご相談ください。

コメント