おはようございます。

大阪泉佐野市の縁里庵かつもと鍼灸院です。

今日は東京山正さんのつぼきゅう禅をご紹介します。

つぼきゅう禅は2種類あり、炭のお灸とモグサのお灸があります。

芳煙タイプは韓国のモグサのように固めているのが特徴です。

滋賀の山正さんに確認してみると東京山正さんは子会社などではないとの事です。

※モグサは滋賀の山正さんのモグサを使用しているそうです。

計測時の室温26.7℃湿度67%

台座灸紹介シリーズはセイリンのヨモニコや亀屋の広重、アイクレイ、小林老舗、クローバー灸、せんねん灸奇跡、職人灸、富士柔、カマヤミニ、レインボー灸、つぼ灸NEO、OKYU、AKANE、大和漢極みなどご紹介しています。

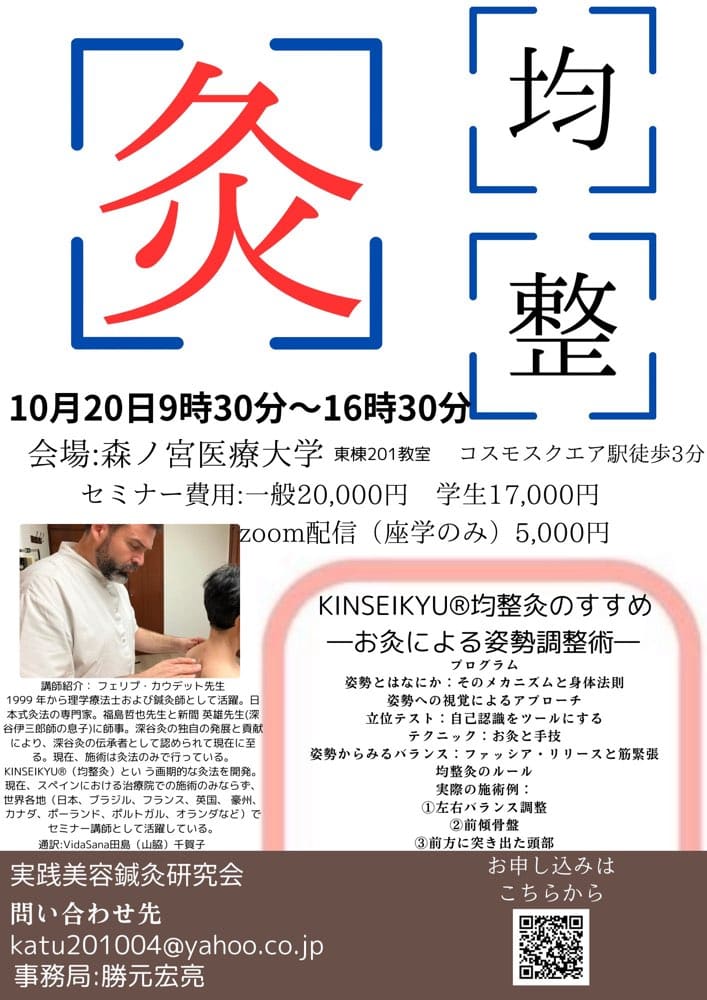

東京山正とは

神奈川の会社で小泉義國さんがつぼきゅう禅を開発された方のようです。

元々は肺結核でお灸で良くなった方とHPに書かれていたので引用させていただきます。

昭和18年4月に甲府市の山宮町にある、国立療養所.静楽荘に入院した私は、もう回復の見込みのない肺結核でしたが、日々険しくなる戦争の状況のなかで、何とかお国のお役にたつ身体になりたいものだと、頑張っていました。

そんなある日、週に2回卵や野菜を売りにくる60歳ぐらいの農婦から言葉をかけられました。「小泉さんは短歌をおやりかね」私が読んでいたアララギという歌誌を、覗き込まれて「私も同じ投稿仲間ですよ」といわれるのでした。

それが機縁で親しくなった農婦の渡辺さんが言われるのに、「私は60年間病気をしたことがありませんよ。それは足の三里というツボにお灸をかかしたことがないからです。小泉さん、足三里のお灸をしたら、きっとあなたの病気も治りますよ」と言われ一握りのもぐさと、点火するお線香をくれました。

発病以来私の病気が治ると、言ってくれたのはこの農婦の渡辺さんだけでした。お灸のこともなにもわからず、「治りますよ」の一言を頼りに両足の三里のツボにお灸をはじめました。院長の三神先生からも、婦長さんからも馬鹿なことはやめるように再三注意され、そのために病院にいづらくなり、退院してお灸を続けました。発熱したり、喀血したり、決して経過は順調なものとは、いえませんでしたが、続けていると身体がなんとなくすっきりして、食欲もでてきて「続ければきっと治る」という期待感がもてることが、日々の励みとなりました。

その後、長野県の野辺山の基督者農場に受け入れてもらったことも、病状好転に寄与したと思いますが、健康を回復、81歳の今日まで、その後大病もせずこれたのも、足の三里のお灸のお陰だと思っています。回復後の人生設計は大変なものでした。肺結核の病み上がりで、学歴もなく、郷里にいても働く場所もなく、家族を引き連れて上京したものの、定年をむかえるまで、下積みの生活の連続でした。

引用元:東京山正

「肺結核さえ病まなければ、親がもっと丈夫に育ててくれたら」と、自分の人生行路の不幸さを嘆く日もありました。

東京山正さんのHPを見てみるとリンク切れが多くあるので

そのあたりは改善してもらいたいと思いましたが

約13年~14年前に小泉義國さんが作成したまま

改編をせず使用しているとご返信を頂きました。

小泉義國さんは93歳で数年前に他界されたとの事です。

つぼきゅう禅とは

つぼきゅう禅

引用元:東京山正

1600年の伝統療法を現代に。

家庭療法として、お灸の効果が見直されてきています。

先達の知恵より現代に受け継がれ、今もなお多くの支持を得ている伝統療法「お灸」。

しかし、依然として若い人は、「肌に跡がつくから、イヤ」、「熱さが我慢できない」と敬遠されています。今までのお灸は、皮膚を焼くことによって身体に刺激を与えましたが、

「つぼきゅう禅」は、遠赤外線放射作用の働きを活用して身体に温熱を透すことを

考えた、新感覚の温熱刺激療法です。

お肌に跡がつくという心配もなく、歯を食いしばって熱さを我慢するということもありません。

心地よい温熱がツボの深部までしみ通るように身体を温め、心身ともにリラックスさせます。

伝統療法「お灸」の良さと、遠赤外線の働きとを掛け合わせ、現代風にアレンジした新感覚の

温熱療法。 それが、「つぼきゅう禅」です。

小泉秀実さんからのご返信内容です。

つぼきゅう禅は山正の先代

山正押谷会長と1989年~1990年頃に開発した製品で、小泉義國さんの30年余で全国の鍼灸院の先生方に支持を頂き、今日にいたっています。

私も知りませんでしたが

ぜひ一度使ってみてはいかがでしょうか。

芳煙タイプ

最高温度:62度

温熱時間:約15分

長所: 温熱がソフト、 もぐさの香りでリラックス 灰が崩れる心配がないから安心

短所: 煙のにおいが気になる

無煙タイプ

最高温度:65度

温熱時間:約18分

長所:煙の匂いが気にならない、 芳煙タイプより温度が高め 芳煙タイプより温熱時間がやや長め

短所:芳煙タイプに比べ、灰が崩れやすい。 芳煙タイプに比べ、火がつきにくい

遠赤外線応用協会 推奨商品NO.2501

「つぼきゅう禅」は、すべて遠赤外線応用研究所の測定検査を受け、その効果が証明されています。

「遠赤外線放射率のFTIR測定」、「血流量測定試験」で、試験結果の優秀により推奨品登録証-No.2501を下付されています。

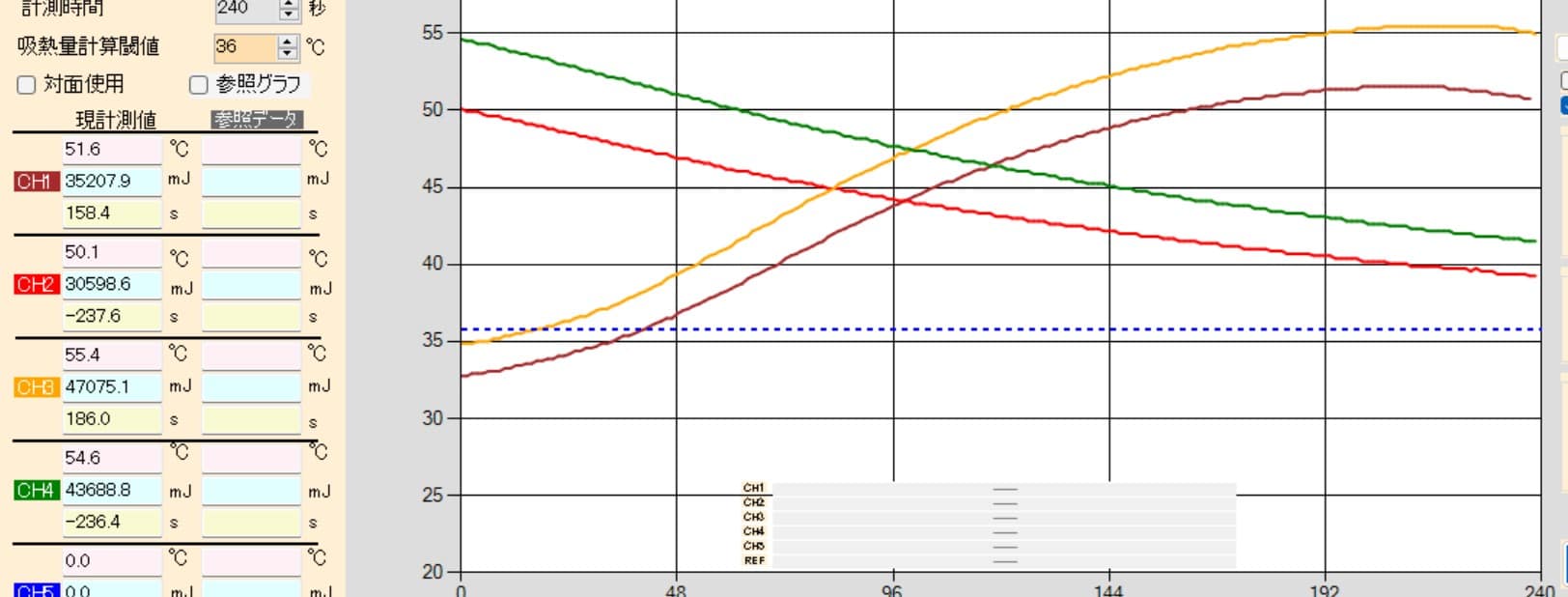

ソフトで62℃とはかなり熱い方だと思いますが実際に温度を測定してみました。

つぼきゅう禅の温度

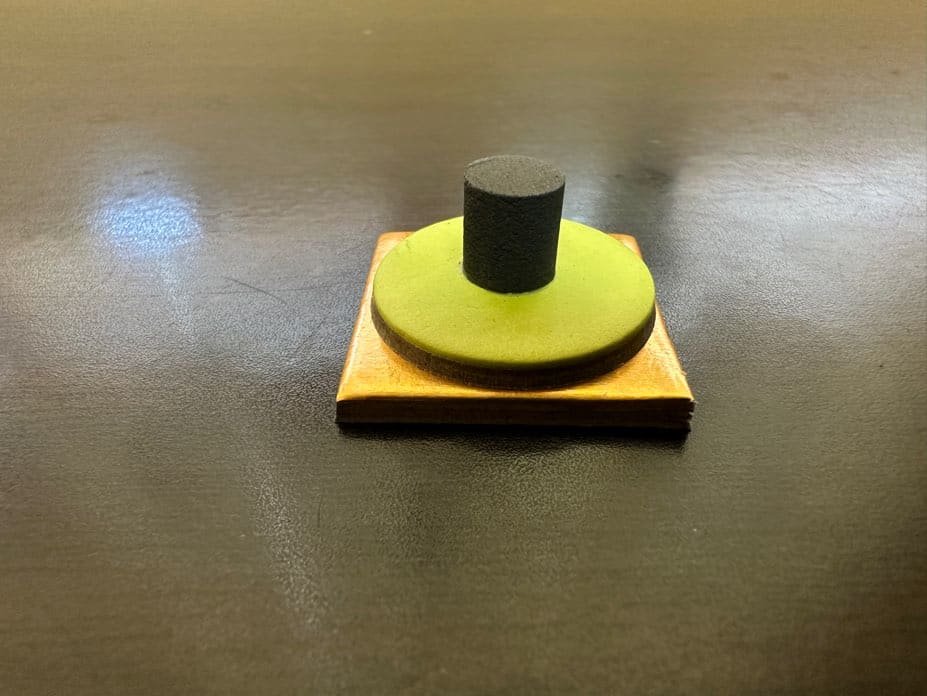

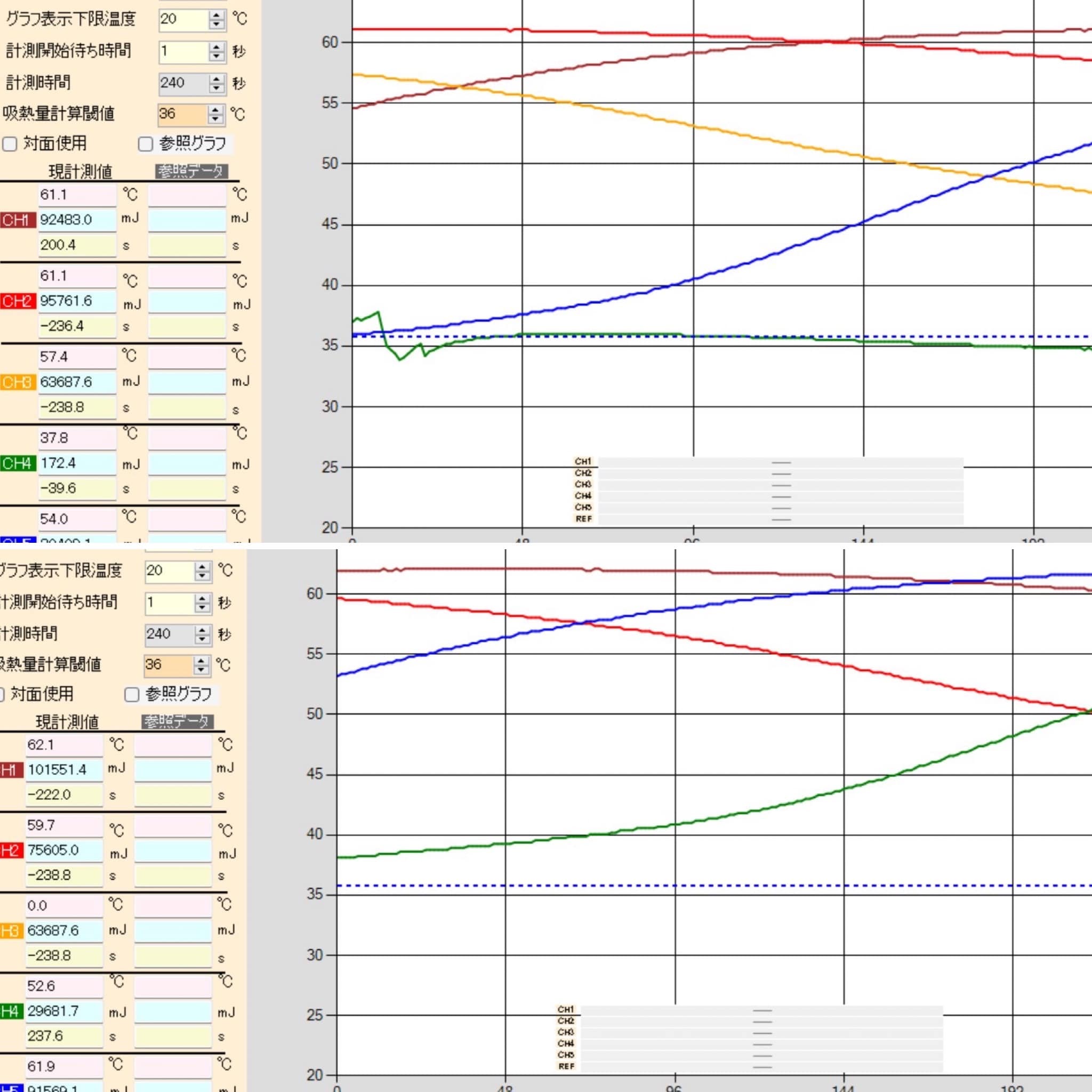

つぼきゅう禅の温度をお灸専門の温度測定器モクサスを使い計測しました。

長時間の計測なので、モクサス5ではなく、モクサスライトで計測しました。

芳煙タイプ

51.6℃

55.4℃ 1.958g

56.1℃ 1.981g

57.9℃ 1.993g

4回計測すると最高で57.9℃

メーカー最高温度の62℃には届きませんでした。

台座灸はメーカー温度より高くなる傾向がありますが

全て下回るのは珍しいです。

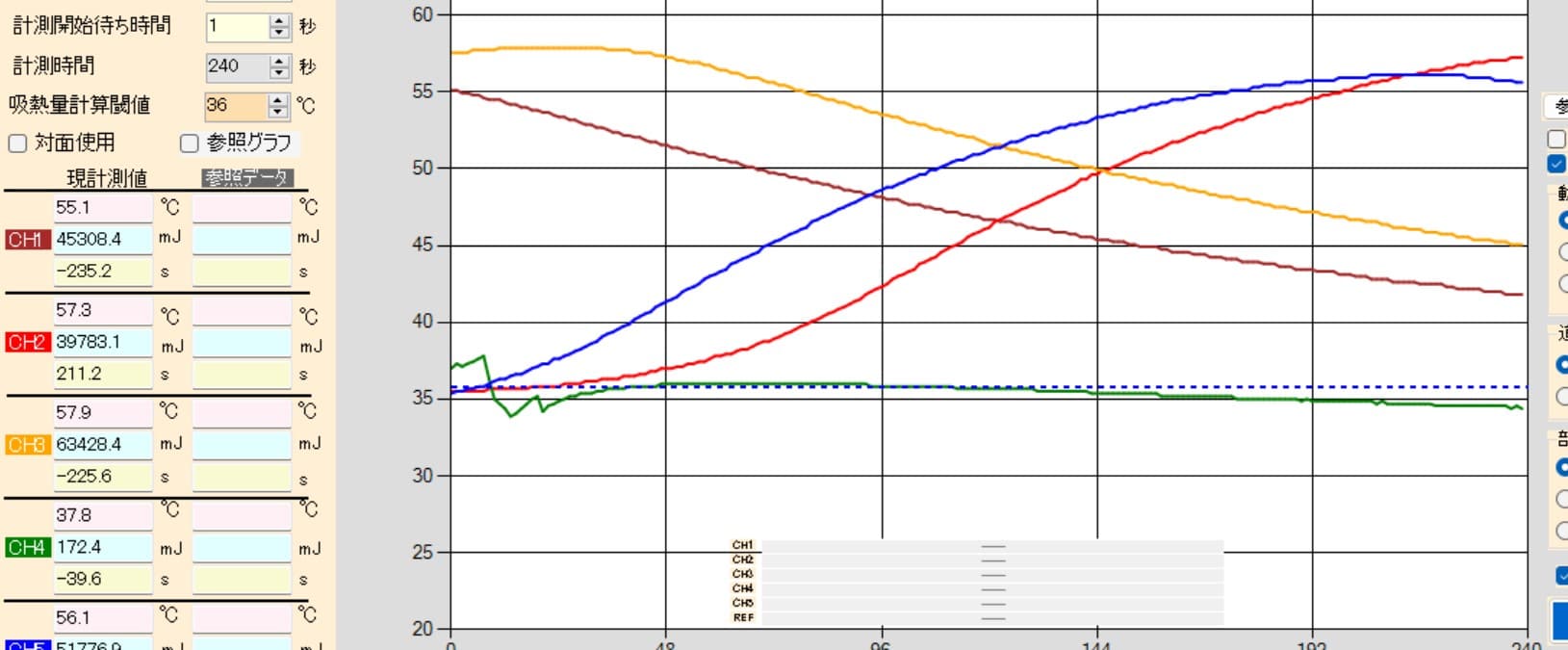

つぼきゅう禅無煙タイプ

61.1℃ 2.343g

62.1℃ 2.358g

62.8℃ 2.359g

63.3℃ 2.348g

こちらもメーカー最高温度の65℃を下回りますが

それでも熱い方です。

ユニコのらくらく灸より長く温かく

もしかしたら台座灸では一番長く温かいかもしれませんね。

モクサスの温度計測は4分がMaxになります

4分を4回連続で計測し、最高温度を計測しました。

それでも熱感は続いていたので、最後の1回は5回計測してみました。

5回計測しても40℃の熱さがあり20分以上温かいのが続くことが分かりました。

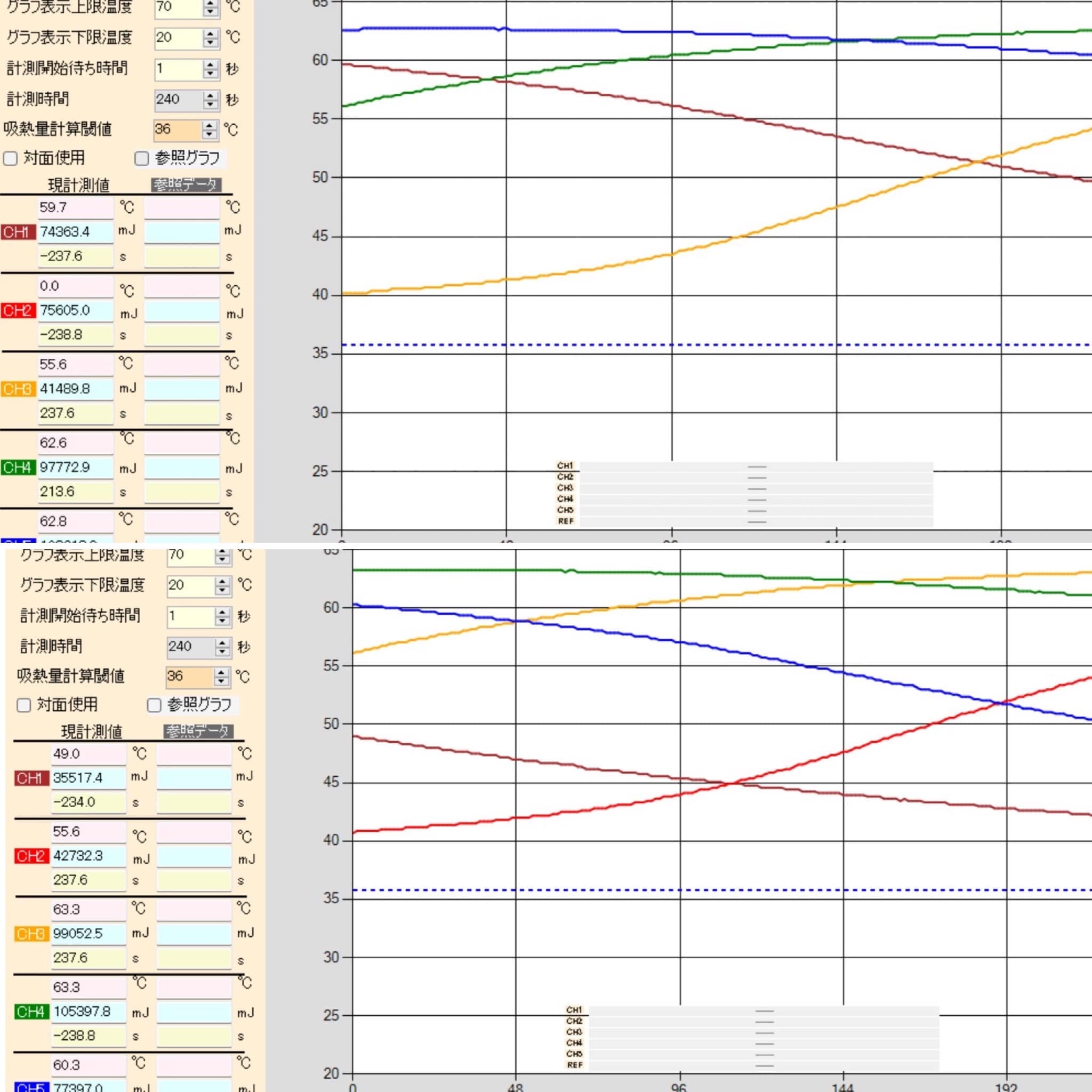

つぼきゅう禅の品質

顕微鏡で確認してみると不純物が見えました。

低精製の艾を糊で固めているのだと思います。

低精製だから悪いというわけではなく、ゆっくり燃えるので

温かい時間が長い台座灸だと分かります。

つぼきゅう禅無煙タイプも見てみると

詰まっているのが分かります。

空気が入りにくいので、消えやすいですが

こちらもゆっくり燃えることを目的にしている事が分かりますね。

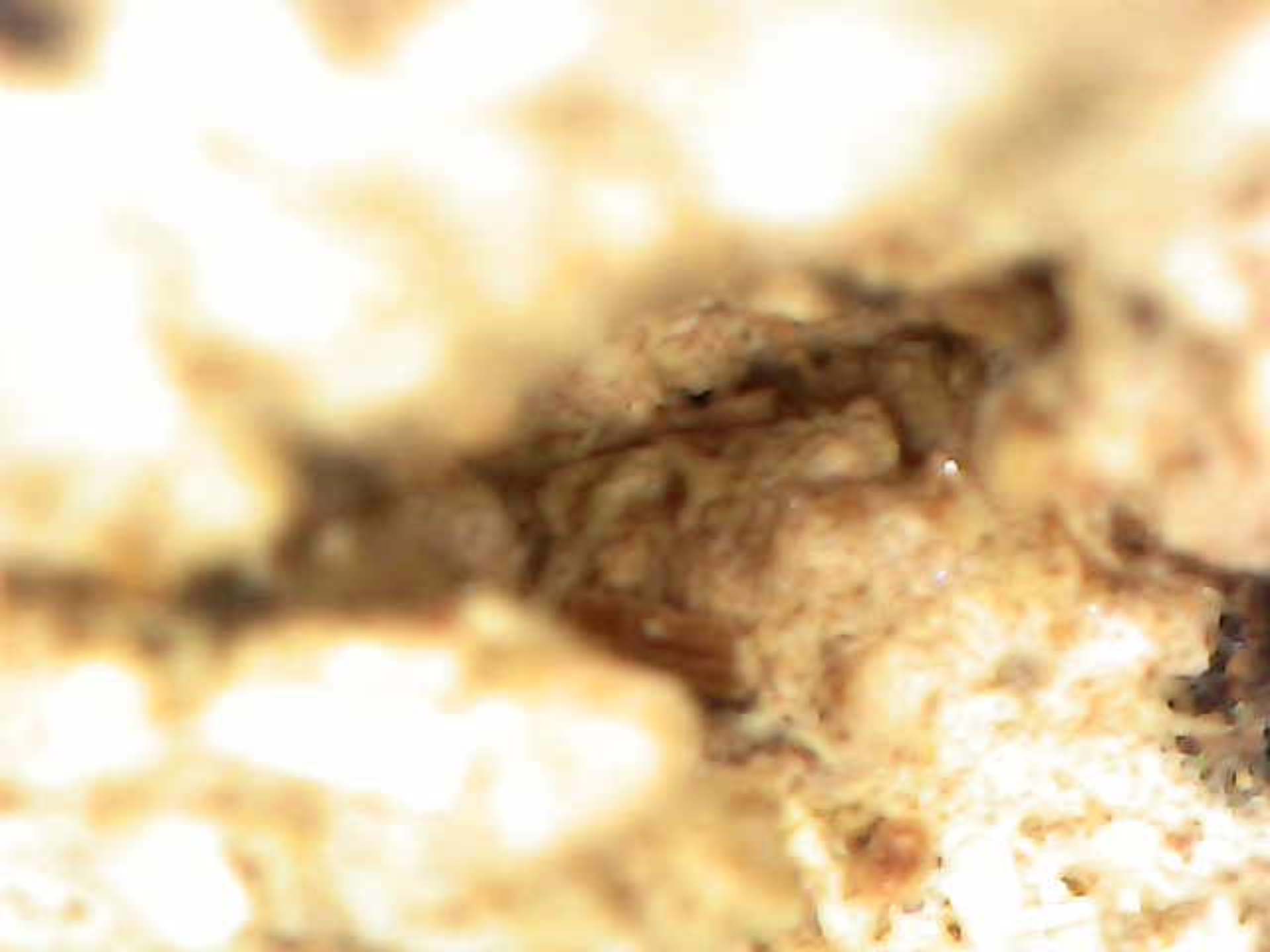

つぼきゅう禅体験

つぼきゅう禅芳煙タイプを使用してみました。

ソフトと書いていましたが結構熱く

我慢は出来ないので、移動させながら使用しました。

何回か移動させると熱さも弱まり

動かさないで良くなりました。

何度か動かすと粘着は弱くなるので、気を付けないといけないと思います。

長い時間温かく、移動させながら温めるには良いかもしれません。

らくらく灸のようなお灸です。

20年近く販売していたそうなので、つぼきゅう禅の方が元祖というべきなのか

その当時は似たような台座灸が販売していたかは分かりません。

せんねん灸など台座灸は真ん中は穴が開いている場合がほとんどですが

つぼきゅう禅は穴が開いていないのが特徴です。

同じような台座灸のらくらく灸も真ん中は開いています。

合谷に置いてみると大きいため端っこが少し浮いています。

無煙タイプも使いましたが

個人的にはこちらの方が好きな熱さでした。

つぼきゅう禅芳煙タイプより熱いはずですが不思議なものです。

それでも熱いので移動はさせますが足の冷え性がある人などはいいかもしれませんね。

もう少しソフトタイプがあればなお良いかもしれません。

まとめ

| 回数 | 芳煙タイプ | 無煙タイプ |

| 1回目 | 51.6℃ | 61.1℃ |

| 2回目 | 55.4℃ | 62.1℃ |

| 3回目 | 56.1℃ | 62.8℃ |

| 4回目 | 57.9℃ | 63.3℃ |

遠赤外線放温灸と書かれていますが

検証の仕方がないので、そこは分かりません。

サーモグラフィーカメラで計測したら変化もわかるかもしれませんね。

芳煙タイプはユニコのらくらく灸のような温度だと思います。

無煙タイプはさらに温かい時間が長いので、施術に合わせて使う方法を考えないと

温かいのに取り外すのはもったいないかもしれません。

実際に試してみると温かい時間が長く、冷えている部分に使ってみたいと思える台座灸でした。

炭の無煙タイプは火が付きにくいので、火がついているのか?

チェックは必要かと思います。

今回はつぼきゅう禅芳煙タイプのような台座灸は初めて使用しましたが

届くのが楽しみにしていた台座灸です。

ぜひ一度体験してみてください。

コメント